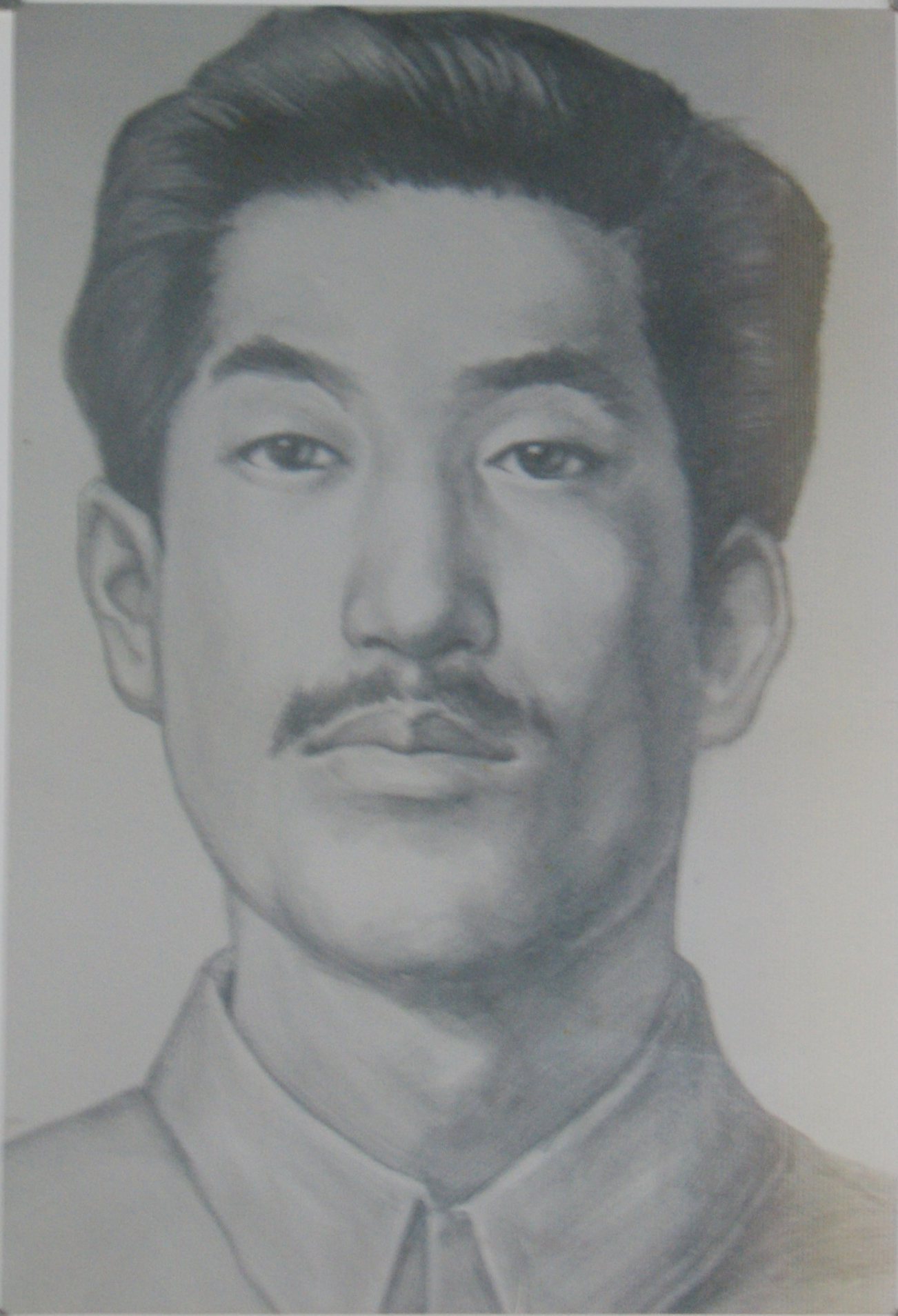

徐竞

(1911-1943)

徐竞,又名徐汉民,江苏灌云人。“九一八”事变后,徐竞在南京参加三民铁血团北上抗日,1939年参加八路军陇海南进支队第三团,投身抗日战争,并只身潜入虎穴,在日伪军中积极进行策反工作,后由于汉奸告密,被日本宪兵抓捕。在敌人严刑审讯期间,他只字不吐党的机密,残暴的日本宪兵将他推入狼狗群中,让群狗将他活活撕咬而死。1982年4月29日,经灌云县人民政府报江苏省人民政府批准,追认徐竞为革命烈士。

英风浩气永留传

“英风永在,浩气长存”,这是源江苏省省长惠浴宇、副省长管文蔚、韦永义等6位老同志于1983年1月28日,在灌云县召开“追认徐竞同志为革命烈士纪念会”时,联名敬送的挽联。此前,时任中华人民共和国国防部长的张爱萍、国家科工委副主任的张震环等老将军也在百忙中,致信烈士之子徐加年,褒扬徐竞烈士,慰藉烈士家属;原中共江苏省委组织部部长孙海光,亲临烈士故里,看望烈士遗孤……

抗日战争时期,徐竞受中共淮海区首长委派打入敌军内部工作,因汉奸告密,被日本宪兵抓捕,他坚贞不屈,壮烈惨死。其母徐张氏与兄长徐汉章,早他一年,一被日军关进民宅放火活活烧死,一被汉奸告密,惨遭日军枪杀;经他介绍参加新四军的唯一侄儿徐加同,亦在解放战争中壮烈牺牲。然而就是这样一门忠烈,由于历史原因,其生与祖国命运紧相连,死与民族利益共存亡的光辉事迹却在相当长一段时间内不为人所知。

立志救国 发愤图强

辛亥革命结束了统治中国2000多年的封建帝制,饱经苦难的中华民族开始迈上了荆棘丛生的民主共和道路。这一年,徐竞诞生。儿时的徐竞家,由于父亲徐宝玉种田之余还悬壶乡里,给乡亲们巡诊看病,加之母亲正直善良、勤俭持家,生活还算宽裕。他与大哥徐汉章一起先入私塾,1921年转入板浦省属第八师范附属小学等校读书。此时正值“五四”新文化运动席卷全国,反帝、反封建浪潮一浪高过一浪,民主、科学、博爱成为人民追求的理想,当时的灌云县城所在地板浦时风渐开,学校普遍实行新学制,聘用新教师,推行新文化,废除文言文、改用白话文,这对勤奋好学、才思敏捷的徐竞来说,确实是如鱼得水,他与大家一起刻苦学习,参加体育训练,同吃、同住、同往返。在学习期间,徐竞结识了惠浴宇、马丙刚(马健中)、张善通、周勤珍等同学,并结成团体,参加进步学潮,反对校方限制学生活动和教师无故体罚学生。1927年,徐竞以优异成绩考取了省立扬州中学,并由此接受马克思主义影响,立志为中华崛起而读书。

“读书救国”、“为中华崛起而读书”,也是刚入扬州中学读书的少年徐竞的志向。省立扬州中学素以办学立志高峻、校风优良、名师荟萃、人才辈出而闻名。

内藏丰富的中、西文图书的图书馆是徐竞经常去的地方,只要一有闲暇,他必去泡图书馆,如果没有课,他可以一动不动地坐在图书阅览室里看书而毫不知累,若不是图书馆下班的铃声告诉他闭馆时间到了,催促他该走的话,他会一直在知识的海洋里遨游……从这些图书刊物中,徐竞了解到了全国各地的文化、时势动态,发现了外部世界更多色彩斑斓的新天地,从而坚定了努力学习,献身人类解放事业的愿望。在美好愿望的鼓舞下,徐竞在扬中这块知识沃土里不知疲倦地吸取科学知识与社会知识的营养……他不仅很快适应了新课程,且使自己的成绩名列班级前茅。这期间,他又特别迷恋上了英语和体育,每天早上的晨读,又添了英语单词,这种习惯一直保持多年,使他的英语达到了相当娴熟的程度。

徐竞迷恋体育,篮球、网球、足球都是他的所爱,更主要的锻炼形式还是跑步,他每天早晨5点多钟按时早起,在操场上跑步锻炼后朗读课文与背诵英语单词近1小时。这样周而复始,既增强了体质,又保证了一天学习神清气爽,收到事半功倍的效果。扬中学生生活实行军事化管理,一切活动要求整齐,学生参加童子军穿着统一制服,晨操建立点名制度,就餐前唱新生活运动歌,卫生检查结果按周公布,择选奖励,课外活动丰富多彩。徐竞参加的扬中童子军曾在中央机关登记,称为中国童子军第六十团。

革命洪流 席卷心潮

“五卅”运动期间,青年运动著名领袖、无产阶级革命家恽代英,曾身穿灰布长衫,脚穿布鞋,带着雨伞,从上海来到扬州,先后在大舞台与扬中礼堂等处多次作演讲,深入浅出地宣传马列主义的基本原理,向同学们反复阐明读书和饭碗以及读书和救国的关系,强调指出“读书不是为了个人饭碗而是为了革命”的道理,并语重心长地告诉同学们:“要救国,不救国当了亡国奴,毕业了,有文凭又有什么用呢?”在恽代英等共产党人的影响与活动下,扬中成立了共产党支部,吸引了苏北许多进步青年和革命志士。徐竞有幸在此接受了马克思主义的影响,加入了中国共产党,期间他从《中国青年》、《向导》等刊物上读到了陈独秀、李大钊、瞿秋白、蔡和森、张国焘、罗章龙、萧楚女、张太雷、邓中夏等的文章,知道了马列主义在中国的传播。

暑假,他从惠浴宇等小学同学处知道了家乡一连发生了好几桩大事,都与共产党有关,有的震惊了江苏全省,有的震惊了全国:

第一件是1929年前后在云台山下爆发的红军暴动。起因是资本家与官府豪绅勾结,霸占山林。他们自设看山队,私立山规,甚至连广大山民上山拾柴割草的权利都被剥夺了,这就把人逼上了死路。先开始,山民无组织地与资本家、山主打过几场官司,都以失败告终。中共东海县委注意到了这件事,立即派东海中学的学生党员、徐竞小学同学惠浴宇、武同儒上山串联,首先组织了“穷人会”,后又改名“扁担会”。

党决定以此为基础,组织一次山民暴动,并决定由惠浴宇、武同儒担任暴动总指挥。

惠浴宇、武同儒告诉徐竞:暴动民众高举红旗,肩扛扁担,一路高呼“创共产,救穷人;除山霸,还山林”口号,沿途得到了无数民众的热烈呼应,纷纷投军。吓得土豪的看山队望风而逃,国民党的县自卫队也被打得溃不成军,暴动队伍乘胜前进,在缴获了国民党民团武装一部分枪支的基础上,联合南城、大伊山、四队等地民众,组建起了中国红军十五军东海五师第八团。

暴动胜利后,红军又打了几个胜仗,并在四乡组织发动民众,引起了国民党反动当局的惊恐。国民党当局派驻徐州的二十六师分兵围剿,在敌众我寡、力量悬殊、武装斗争经验也不足的情况下,红军逐渐陷入被动,一营战败,营长壮烈牺牲,二营溃散,营长被俘关进牢房,剩下的少数人只好退进了山林。

一场轰轰烈烈的党领导的农民革命武装起义虽然失败了,但其鲜血与一座座新坟却惊醒和震动了许多人,其中包括从扬州中学放假回家的徐竞。随之,紧挨扬州地区爆发的大规模农民起义、即刘瑞龙、何坤、李超时、张爱萍等共产党人领导创建的红十四军的兴起与失败,给徐竞与同学们的震撼更大,在他们心灵上留下了深深的烙印。

家乡发生的第二件事情是东海中学的学潮事件,起事者且多是他的少年朋友和同学。东海中学是当地知名的学府,也是当地共产党活动的重要阵地。早在党成立初期,陈独秀就每期专寄20本《新青年》给东海中学。徐竞进入扬州中学读书以后,东海中学的学潮运动更是风起云涌,学生们经常到四乡去宣传发动民众,帮助建立农会和各种农民、盐民组织,在海州地面上影响很大。这次学潮是学生为工友争薪、学校当局企图镇压进步学生引起的,事件惊动了国民党江苏省教育厅,教育厅决定立即派员督察,并请求当局派兵镇压。于是,江苏省全省许多学校都举行了声势浩大的声援东海中学学潮的示威游行,在省立扬州中学示威游行的队伍中,出现了徐竞的身影,此时的徐竞在名师的指导下,思维敏捷、学养丰厚,他告诉扬州中学的同学们,惠浴宇是他小学的同学,是个品学兼优的好学生,他热爱祖国,正义感强,他们曾一起走上街头抵制日货,惩处奸商,惠浴宇是一个“竖起脊梁担事者”……

风起云涌的学生运动与此起彼伏的农民运动,引起了国民党反动当局的警醒。1929年5月底,蒋介石以确保孙中山先生灵柩由北平移送到南京的安全为借口,密令全国在主要交通干线和城市内实行戒严,捕杀共产党员及一切所谓嫌疑分子。东海中学学潮主要发起人惠浴宇、杨光銮等共产党的活跃人物在本地无法立足,先后去了上海,许多进步学生,因恐被牵连亦纷纷逃避,学生武同儒、孙大珂等40多人被捕。10月31日,国民党灌云县第一届整理委员会又作出决定,开除惠浴宇、武同儒、孙大珂、武永嘉等进步学生国民党党籍,并报江苏省党部,转呈国民党中央。此时身在省立扬州中学参与声援东海学潮的徐竞等进步学生,虽因校长周厚枢开明爱护未遭追查逮捕,但已引起国民党地方当局的注意,到1930年临近毕业时,终有几位同学因涉嫌被当局严令查捕,遭校方开除。时为高三学生,后为中共一枝笔的胡乔木当时为此写信给学校教务长,批评校方“甘当国民党的工具,把无罪的同学开除了”,并发愤考取了北平清华大学。徐竞则在老师们的保护指点下,在共产党地下组织的安排下,以自己优异的成绩考取了南京私立三民中学,开始了他新的学习革命生涯。

南下北上 抗日救亡

南京私立三民中学座落在美丽的清凉山东侧,现为南京市第四中学。四中校歌云:“龙蟠接虎踞,清凉映乌潭,是金陵之胜地,作四中之摇篮。莘莘学子、济济英贤,德智群体四育精研,须充实自己,要努力向前,建国责任重,慷慨一肩挑,不怕艰难不怕苦,为我中华民族争荣光。”这是四中的精神,也是当年三民中学精神的传承。1930年徐竞入学时,校董有国民党元老、时任监察院院长于右任,有立法院副院长胡汉民与国民党中央组织部部长陈果夫,首任校长是南京文化大学教授熊冲。熊冲崇尚孙中山先生的新三民主义,属国民党左派,是位爱国主义者,1925年闰4月初4日山东“青岛惨案”发生后,他就极力倡议组织“雪耻会”,发动民众揭露日本资本家残杀华工的罪行。三民中学是他在国民党中央委员胡汉民、于右任、陈果夫等人支持下于1929年创办的,初叫三民公学,1930年改为三民中学,学校设初中、高中,男女兼收,熊冲亲手绘制校徽,图案为:一本翻开的书,一枝枪和一把锄头交叉置于书上。熊冲主张心身兼修,能文能武,手脑并用,倡“早起、慎言、节用”3种习惯,以“创造、独立、牺牲、吃苦、耐劳”5种精神为校训,这些都与青年徐竞的志向相吻合。徐竞在三民中学很快就以其扎实的文化课基础与强健的体魄受到老师的青睐,他的多才多艺与扬州中学训练出来的辩才,不久就给熊冲留下了印象。特别是1931年“九一八”事变后,熊冲组织学校爱国师生成立“三民铁血救国团”,自任团长,徐竞积极报名,参与其中,成了铁血团的骨干分子。此时,张学良的数十万东北军已放弃了沈阳,正向关外撤退,东北抗日形势极为严峻。得知消息,徐竞与“三民铁血救国团”的团员们个个义愤填膺,他们在熊冲率领下从南京出发到北平,经过短期训练,即奔赴抗日前线,参加东北义勇军抗击日寇。,后辗转于长白山、黑龙江一带,积极宣传抗日救国政策,宣传抗日前线将士们的英勇战斗事迹。

1932年秋,张学良将察哈尔让给西北军冯玉祥的旧部宋哲元。时经过中原大战,势穷力竭,在汾阳玉带河“闭门读书”的冯玉祥借机来到张家口,在中国共产党协助下,组建起了察哈尔抗日同盟军,策划抗日事宜。1933年3月,热河失陷,徐竞等“三民铁血救国团”留在东北的团员随东北义勇军冯占海、邓文、李海青、姚景川、刘振东及汤玉麟的热河部队退居察哈尔省境内。此后,在冯玉祥的领导下,徐竞随吉鸿昌所部坚持抗战,直至察哈尔抗日同盟军宣告结束。徐竞离开部队后,辗转于山东、安徽、江苏等地从事党的抗日工作。直到1935年,中共中央红军北上陕北,后创办中国人民抗日军事政治大学(简称抗大)时,徐竞方通过组织安排前往延安学习。其间“七七”芦沟桥事变爆发,他又奉命南下,辗转返乡,组织发动民众,组建抗日武装,与日寇在江苏大地上作殊死战斗。

英风永在 浩气长存

1937年“七七”卢沟桥事变标志中国全民族抗日战争。而此时,在徐竞的家乡江苏北部地区,由于有一大批与党组织失去联系的共产党员和热血青年奔走呼号,中国共产党的抗日主张在苏北地区得到了宣传,并深入人心。当时中共山东分局向党中央建议,派遣部队南下陇海铁路,向苏北洪泽湖等地发展,建立根据地。党中央很快同意了山东分局的建议,继而出现了八路军南下。新四军北上创建华中抗日根据地的大好局面。1938年前后,党把目光投向了具有光荣革命传统的苏北大地,中共苏皖特委代理书记组织部长李浩然在邳县铁佛寺找岸堤干校学员张惠李了解灌云抗日救亡运动情况,并派张惠李返回灌云县,带口信给先于孙海光从国民党监狱里出来的灌云早期共产党员孙存楼,要孙存楼去铁佛寺联系工作。孙存楼接到口信后,旋即与张惠李一起赶赴邳县铁佛寺,向李浩然汇报东灌沭一带的抗日救亡情况,盼望党组织派人统一领导灌云人民抗战。李浩然听取汇报后,经中共苏皖特委研究,决定组建中共海属工作委员会,调中共邳睢铜工委组织部长余耀海任海属工委书记,调八路军山东纵队陇海南进游击支队(以下简称南进支队)一连指导员孙朝旭任工委组织委员,立即赴东灌沭地区建立党组织。余耀海、孙朝旭跟随孙存楼到达灌云地区后,即以汤沟、上马台为主要立足点,分头开展工作。孙海光、徐竞等老共产党人积极参与其中,他们首先组织抗日宣传队,宣传共产党人全面抗战主张,宣传中国不会亡国等道理,同时开展党员发展工作,使东灌沭地区的抗日救亡运动在党的领导下如火如荼地继续扩展开来,不断从胜利走向更大的胜利。

1940年9月中旬,蒋介石背信弃义,布置陷阱,蓄意制造了皖南事变。中共中央面对皖南事变后的严峻形势,仍然以抗日大局为重,坚持又联合又斗争,以斗争求团结的政策,在军事上严守自卫,在政治上坚决反击。1941年1月20日中共中央军委发布重建新四军军部的命令,当月28日新四军军部在苏北盐城成立,陈毅任代军长,刘少奇任政治委员,张云逸为副军长,全军改编为7个师1个独立旅共9万余人,继续坚持长江南北的抗日战争。在此大背景下,徐竞又奉命来到了新四军四师九旅,任九旅民运科副科长。当时民运科的主要任务是发动民众参加抗日救亡,宣传党的抗日救亡方针,组织抗日队伍;帮助党在地方建立政权,巩固扩大抗日根据地;协助主力部队从事抗日军事斗争。徐竞在这些方面做得非常出色,给时任九旅旅长的张爱萍留下了深刻印象。

1942年,是世界法西斯势力最猖狂的时期,也是中国抗日战争最艰苦、最困难的时期,这一年,日本侵略者为了把中国变成它进行太平洋战争的后方基地,在中国占领区残酷地进行殖民统治和经济掠夺,并且集中日、伪军反复“扫荡”共产党领导的敌后抗日根据地。太平洋战争爆发后,日军驻华中总兵力仍有29万人。日、伪军在华中各抗日根据地周围遍设封锁线,以求巩固其占领区,确保对主要交通线的占领和掠夺战略物资。

在日军空前残酷的进攻中,敌后军民伤亡很大,部队减员较多,到1942年,八路军、新四军由50万人减为约40万人,平原地区的一些抗日民主政权被摧毁,抗日根据地面积缩小,总人口由1亿人减少到5000万人以下,敌后可耕土地被大量毁坏,难以正常生产。日军又大肆抢夺粮食和牲畜,造成严重饥荒,企图以破坏敌后根据地的经济来毁灭中国抗日力量的生存条件。

在此期间,国民党军对日军在晋南中条山、湖南长沙和浙赣等地的进攻进行了抵抗,并组织中国远征军进军缅甸支援反法西斯同盟国作战。面对复杂多变的抗战形势,中共淮海区党委决定派一批同志打入盘踞在新浦、海州的敌伪内部工作,以分化瓦解敌人,从中掌握情报,以利于反“扫荡”和有效地消灭日、伪军。因此徐竞被突然调离四师九旅民运科,到淮海军分区吴集情报站开展工作。时任淮海区党委军事部长兼淮海军分区参谋长的张克辛后来回忆说:“徐竞,人瘦瘦的,中等个儿,为人机敏,立场坚定,有着比较丰富的对敌斗争经验,又善于辞令,对当时敌占区新浦、海州的伪军情况比较熟,组织上派他打入敌人内部是经过充分考虑的。为了保密,九旅只有张爱萍等几位旅首长知道,是采取突然调离、秘密派遣的方法进行的。临出发前,他连只有3岁的儿子和心爱的妻子都没顾得上看一眼,就只身深入虎穴、义无反顾投入新的战斗了。”

接受任务潜伏敌占区后,徐竞首先通过关系进入了当时驻在新浦的伪军部队。他在伪军里以认老乡、拜把兄弟等方法接近伪军士兵,待混熟后开始向他们讲解解放区的情况,宣传中国共产党的主张:中国人不打中国人。很快便吸引了一部分伪军下层士兵,随着时间的推移,不少伪军士兵都被他团结到自己的周围。这些本来就不愿为汪伪政权充当炮灰屠杀自己同胞的士兵,都围绕着徐竞,等待时机成熟,跟着他奔向抗日民主根据地,弃暗投明。此时,徐竞又想到解放区军民手中缺少武器,便鼓动决心投诚的士兵多搞些武器弹药,争取更多的人奔赴抗日战场。

1943年春,正当徐竞对伪军策反工作顺利进行的时候,不幸的事情发生了。由于汉奸告密,他被日本宪兵抓捕。在日军宪兵的严刑拷打下,他始终坚贞不屈,只字不吐党的机密,毫无办法的日本宪兵见徐竞软硬不吃,便将他推入狼狗群。徐竞在群狗中面无惧色,视死如归,牺牲时只有32岁。

徐竞英勇就义时,正值反“扫荡”斗争最艰苦的时期,加之当时同他在一起工作、了解情况的同志戎马倥偬,无法知道徐竞遇难,因此,他的英名未能被大家所知。直到中华人民共和国成立后,运动中有人称徐竞曾在汪伪军中干事,视其遗孀孤儿为汉奸家属,英雄的妻子朱英拒不接受,坚信自己的丈夫决不会当汉奸,坚持不懈、不屈不挠地向地方政府申诉,要求还丈夫历史本来面目。直到党的十一届三中全会后,烈士生前的战友孙海光、张克辛、惠浴宇等从不同渠道获知信息。当时连云港市党史办公室的同志在北京走访时,亦从中国人民解放军炮兵副司令员钟辉处,得知了徐竞罹难经过,经张爱萍、张震环等领导同志确认,详报江苏省人民政府核准,追认徐竞为革命烈士,并在烈士故乡灌云县隆重召开“追认徐竞同志为革命烈士纪念会”,褒扬烈士英名,确认烈士为祖国抗战牺牲,以慰藉烈士家属。